Quitter Athènes est définitivement plus facile que d’y entrer. Après notre court séjour dans la ville, on se dirige dans la soirée vers le Pirée, où nous attend notre ferry pour la Turquie. Sur le quai, on rencontre deux cyclistes bien chargés, français bien évidemment. Après la discussion de rigueur, toujours bien sympathique, on se sépare rapidement pour rejoindre nos bateaux respectifs : ils s’en vont vers la Crète, tandis que l’on doit faire escale sur l’île de Chios. On attache nos vélos à deux gros tuyaux au fond du parking du bateau et on grimpe sur le pont où on déguste un rapide pique-nique.

La nuit tombe et le froid s’installe sur le pont du bateau. On rejoint une grande salle où sont alignés des rangées de fauteuils. Alors qu’on s’installe, un couple rentre en portant deux petits blondinets, passablement fatigués. Toute la famille est équipée en habits de montagne : de la doudoune au pantalon de randonnée, leur accoutrement est proche du nôtre. Ils s’installent non loin de nous en nous lançant des sourires entendus. En un clin d’œil, ils déballent des matelas gonflables et des sacs de couchage et tout le monde file au lit, directement sur la moquette de la salle. Maryam se dit qu’ils ont bien raison de s’installer pour la nuit, mais ne souhaite pas se mettre dans l’allée. Elle avise une étagère pour les bagages suffisamment grande sur le côté de la pièce et y installe son attirail. Pendant ce temps, Luc reste sur les fauteuils pour se lancer dans la lecture de L’Usage du monde, fraîchement téléchargé sur sa liseuse.

À 4h30, une annonce au micro rompt le calme à bord : « Chios est en vue ». On remballe tout et le commandant nous autorise à descendre en avance pour préparer nos vélos. Le bateau accoste et les portes s’ouvrent : on est très fiers de descendre en premier du ferry. On a alors 3h avant de rejoindre notre prochaine embarcation pour la Turquie. L’île, comme nous, est un peu endormie On s’installe sur un banc, pour dormir une heure environ, avant de prendre le petit déjeuner et rejoindre le port pour l’embarquement suivant. On patiente une heure au bout de la jetée, car notre ferry est retardé. On en profite pour admirer les jolies couleurs du lever de soleil sur l’île. À part la petite ville où nous sommes, elle semble assez sauvage et appelle l’exploration. Ce ne sera pas pour cette fois…

Le ferry pour la traversée finale, de Chios à Çesme est bien plus petit, avec seulement trois places pour des véhicules. Les membres d’équipage nouent les cadres de nos vélos à la balustrade et on s’installe à l’avant du bateau, en plein air. La traversée dure à peine une heure, ce qui nous donne tout de même le temps de sympathiser avec des touristes suisses. On atteint ensuite le port de Cesme, tout excités à l’idée de découvrir un nouveau continent. Une fois les formalités d’entrée effectuées auprès de la douane, on se précipite dans une boulangerie. On a entendu beaucoup de bien sur les spécialités turques, et leur faible coût, ce qui ferait du bien à notre budget serré. La désillusion est à la hauteur de l’attente : on ressort avec quelques bureks et l’équivalent de 12 € en moins : on n’avait pas dû choisir la bonne boulangerie. La nuit ayant été bien courte, on se donne le double objectif de trouver de l’eau et de sortir de la ville pour trouver un point de bivouac. Au hasard d’une intersection, on tombe sur un trio de cyclistes français accompagnés d’une Allemande. Ils sont en Turquie depuis quelques semaines, avaient prévu de rejoindre l’Iran, mais ont changé leur plan de route en raison de la situation politique. L’Allemande a l’impression de nous avoir déjà vus alors qu’on est persuadés du contraire. Elle se souvient vite avoir vu une photo de nous en Albanie sur Instagram ! Le monde des cyclo-voyageurs est petit.

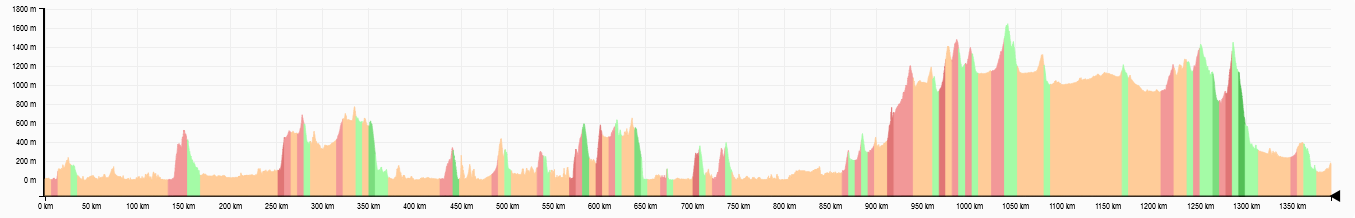

D’ailleurs, en parlant de route, voici le plan : dans un premier temps, l’objectif est de longer grossièrement la côte jusqu’à Antalya. Ensuite, on verra en fonction de la météo ! On se met en route dans des rues immenses et des quartiers résidentiels qui ont tout l’air d’une banlieue américaine, en tout cas, de l’image qu’on s’en fait. Les rues sont d’une largeur extraordinaire, comme si les Turcs voulaient bien faire comprendre qu’ils ont de la place pour construire.

Non sans peine, on s’extrait de la ville en quête de repos. On avise une crête garnie d’éoliennes et on ne prend même pas la peine de monter la tente. Trop épuisés par la nuit sur le ferry, on s’installe au sol pour une sieste qui dure toute l’après-midi. On est réveillés un peu plus tard par un troupeau de moutons et son berger bien intrigué. On dîne, on monte la tente et on passe notre première nuit en Turquie, dans une grande tranquillité, sans savoir que l’on va mettre un mois avant de retrouver une nuit en intérieur…

Le lendemain marque le jour de notre réconciliation définitive avec la gastronomie turque. Dans un petit village que l’on traverse, on choisit une cantine par hasard. Pour 3 € chacun, on déguste un repas complet constitué d’une salade, d’une soupe, d’un riz avec sauce aux pois cassés et un çay (thé turc) pour couronner le tout ! Maryam va ensuite faire les courses au supermarché d’en face, un “BIM”. À la sortie, on joue à notre jeu habituel qui consiste à deviner le prix des emplettes. Luc évalue le contenu du panier à 10 €. En Grèce, il aurait dit 12 €, mais il imagine bien que les prix doivent être ici un peu plus faibles… Quelle erreur, il n’a fallu débourser que 7 € pour le plein de courses : le séjour en Turquie s’annonce de mieux en mieux…

On continue de pédaler en empruntant régulièrement des portions d’« autoroutes ». On remarque rapidement que les routes sont de tailles radicales : soit une petite route de campagne, soit une autoroute. Heureusement, les bandes d’arrêt d’urgence sont bien larges et on profite du revêtement de qualité pour enchaîner les kilomètres. À cette différence près, notre périple est dans la droite lignée de ce qu’on connaissait en Grèce : des bivouacs au milieu des oliviers, des pauses sur les plages… et un soleil régulier. Près de l’eau, on observe toutefois une présence touristique plus importante, bien que les villages vacances soient désertés en cette saison. Dès que la route le permet, on écoute de nombreux podcasts : à ce moment, c’est un récit de 10h sur la vie de Léon Blum qui nous occupe.

Un peu avant d’arriver à Selçuk, on croise un randonneur austro-irakien sur la route : parti il y a quelques années du Cap Nord en Norvège, il marche vers Le Cap, en Afrique du Sud. On échange sur nos différentes perceptions du voyage et on continue notre route, en se sentant tout petit face au projet de cet aventurier. Notre escale à Selçuk est rapide : on ne prend pas le temps d’aller visiter la cité antique d’Éphèse, mais Luc fait un détour bien nécessaire chez le coiffeur-barbier. Après un bivouac peu bucolique sur un parking garni de déchets, on atteint Sirince, considéré comme « Éphèse dans les montagnes ». On se promène un peu au milieu des façades blanches qui nous rappellent étrangement Berat, en Albanie. Seule l’ambiance du bazar nous montre que l’on a changé de culture. La route que l’on a choisie nous fait monter et descendre entre les collines. On est suivis par un chien errant amical pendant quelques kilomètres, mais il se fait assaillir par une bande de chiens de fermes agressifs. On le laisse parlementer, et on redescend dans la plaine d’Aydin, par une succession de chemins cabossés au milieu des oliviers. Une fois la plaine atteinte, et une quarantaine de kilomètres sur une large route aussi rectiligne que passante, on se met en quête de gaz et d’eau. Pour le gaz, un petit jeu de piste de magasin en magasin finit par nous mener au précieux sésame, via le recours réguliers aux clients pour faire les interprètes anglo-turc entre les commerçants et nous. Pour l’eau, on a entendu de nombreux conseils contradictoires. Beaucoup conseillent de ne pas prendre l’eau du robinet, mais ça nous embête sérieusement de devoir acheter des bouteilles en plastique au quotidien. On s’en remet aux conseils des locaux pour connaître les points d’eau potables ou non. On trouve facilement des robinets dans les mosquées, et en pays musulman, les sources sont très régulièrement aménagées. On a parfois un doute sur leur potabilité, mais souvent, une bouteille ou une tasse laissée sur place nous rassurent sur la qualité de l’eau. Grâce à cette stratégie, on n’est jamais tombés malades et on a seulement acheté des bouteilles dans les grandes villes où l’eau du robinet est vivement déconseillée, notamment en raison d’anciennes canalisations au plomb.

En sortant d’Aydin, on peine un peu à trouver un lieu de bivouac. Impossible de s’établir entre les parcelles cultivées, et les reliefs sont trop abrupts. Les quelques terrasses d’oliviers qui nous faisaient de l’œil sont clôturées. Après une bonne heure de recherche, on plante la tente sur un replat au-dessus d’une rivière asséchée, alors que la pluie commence à tomber. On file à l’intérieur et on cuisine sous l’abside, bien au chaud et au sec. Au réveil, la pluie tombe encore. On hésite un peu et on se décide à rester sous la tente en attendant une accalmie. À midi, on doit se rendre à l’évidence, la pluie ne va pas s’arrêter. Étant donné que la météo annonce du temps sec pour le lendemain, on choisit de rester toute la journée sous la tente. Plutôt que tout plier, se tremper et recommencer la quête d’un lieu de bivouac, probablement peu aisée, on profite du sec, bien occupés par la compagnie de nos liseuses. C’est notamment l’occasion pour Maryam de se lancer dans Guerre et Paix qui l’occupera des semaines durant. Le jour suivant, après avoir passé 36 heures dans 3 m² sous la toile, on reprend enfin la route : il nous suffit de traverser la rivière à sec pour rejoindre le bitume. Cependant, 24h de pluie ont changé la donne : le cours d’eau est désormais généreusement garni et on a de l’eau jusqu’au genou au moment de traverser. Nous qui avions attendu que la pluie cesse pour ne pas être trempés, on a l’air bien malins…

Un peu plus loin, on rejoint un village dans lequel on espère trouver une épicerie. Comme souvent, les terrasses des cafés du village sont remplis d’hommes qui enchaînent les çays en jouant aux dominos. La place du village est, elle aussi, bien garnie et quand on arrive, toutes les discussions s’arrêtent pour que chacun ait loisir de nous observer. Un peu plus loin, quelques rayons de soleil pointent le bout de leur nez. Cette ressource étant précieuse pour sécher la tente et chasser l’humidité des affaires, on ne perd pas une minute pour étaler notre matériel sur le goudron de la place du village, bien que cela attire les curieux. Dans ce genre de situations, l’exposition au soleil nous semble avoir des vertus merveilleuses. On irait même jusqu’à dire que tout en ressort un peu plus propre. Une fois que tout est bien sec, on plie nos bagages sans trop pouvoir s’entendre parler. En effet, le muezzin déploie ses vocalises juste à côte de nous, et les mégaphones de la mosquée, bien stridents, ne sont plus de la première jeunesse.

Au fur et à mesure de notre éloignement de la côte, les oliviers se font de plus en plus rares. Le paysage devient un peu plus accidenté, et il nous est toujours aisé de trouver un lieu de bivouac. Pour s’alimenter, on fait un passage quotidien au supermarché Şok, avec lequel on a développé une relation toute particulière. On s’y sent bien grâce au chauffage et à l’absence de musique stridente, qui, dans d’autres enseignes ou d’autres pays, rend parfois l’expérience des courses peu reposante. On connaît par cœur les produits et leurs prix et on se régale en faisant des économies. On conserve nos recettes précédentes, mais on ajoute de nombreuses denrées locales, en particulier le “Cig Köfte”, un mélange de boulghour et de pois savamment épicé. Les pains blancs à 5 TL (25 centimes d’euro) sont également une valeur sûre pour notre alimentation.

Dans les plus petits villages, l’aménagement des épiceries indépendantes est plus varié : au rez-de-chaussée d’une maison, on a souvent l’impression de rentrer chez les gens. Les produits sont peu nombreux, mais bien choisis par le tenancier qui, avec son costume impeccable, a des allures de banquier installé derrière sa grande table en bois vernie.

On pédale une matinée au milieu du ballet des immenses camions bennes vidant les mines de charbons aux alentours, et dont les roues soulèvent la poussière des pistes. On rejoint ensuite une forêt de pins parasols. On apprécie le retour de la tranquillité. Comme les diverses émissions de radio écoutées en roulant ont bien vidé la batterie de notre enceinte portable, on décide de rejoindre un café pour y prendre un peu d’électricité. On pousse la porte de la salle en face de la mosquée et on s’installe sur une table pendant qu’une quinzaine d’hommes (exclusivement) jouent aux dominos. On commande deux çay, le temps que les batteries se remplissent. À peine nos verres finis, le gérant nous rapporte chacun un çay, puis une infusion au citron. Il apporte ensuite des champignons qu’il a lui-même ramassés. Il les fait cuire en les posant directement sur le métal brûlant du poêle central, avant de nous confectionner de généreux sandwichs aux champignons. Comme on vient de déjeuner, on refuse gentiment un deuxième tour. Le patron ne s’en offusque pas et nous confectionne un doggy-bag, qu’il nous apporte en même temps qu’une tournée de çay. Au moment de partir, impossible de payer, il ne veut pas entendre parler d’argent ! On laisse alors nos remerciements appuyés avant de reprendre la route. Un peu plus loin, on aperçoit une colline dont le sommet dégarni accueille un immense drapeau turc. On se dit que la vue devrait y être sympathique. On y grimpe donc. Effectivement, ça en vaut le coup, l’endroit est tranquille. On installe la tente et on dîne sur les rochers.

Alors que la nuit est tombée depuis plus d’une heure, une voiture arrive avec la musique à fond, avant de se garer à quelques mètres de nous. Intrigués, on sort la tête de la tente. Un homme d’une trentaine d’années sort de la voiture et, surpris de nous voir ici, vient discuter avec nous. Comme on ne partage pas de langues communes, il appelle sa sœur vivant en France qui nous sert d’interprète au téléphone. On comprend qu’il a l’habitude de venir ici le soir pour écouter de la musique et boire des bières, et qu’un ami va le rejoindre. Il est très étonné de nous voir ici, espère que l’on va bien et ne comprend pas pourquoi on dort dehors alors qu’il fait si froid. On lui explique notre voyage, ce qui ne semble pas trop le rassurer. On se dit mutuellement que la présence de l’autre ne nous dérange pas, même si on espère secrètement que la discothèque ne va pas trop durer. Bülent repart rapidement, et revient 10 minutes plus tard avec un thermos rempli de thé et un sac de fruits frais. On honore ses présents par un goûter tardif sous la tente avant de lui rendre son thermos. Un peu plus tard, son ami le rejoint. L’étrange mélange entre musique traditionnelle turque et électro jaillit des autoradios à pleins décibels pendant une bonne heure encore, avant que tout finisse par se noyer dans la nuit, quand les deux véhicules s’en vont.

On reprend la route le lendemain, à travers les parcelles d’oliviers. On double régulièrement des tracteurs bricolés qui peinent encore plus que nous à tracter leur précieux chargement. Après une pause rapide à Yatagan où on effectue notre pèlerinage quotidien à Şok, on continue la route en direction de Mugla. Malheureusement, on est contraints de rouler sur des autoroutes vraiment passantes. On se met chacun dans notre bulle et on avance en essayant de faire abstraction des échappements des camions qui nous encerclent continuellement. Au début d’une côte, on se fait doubler plein gaz par un cycliste local. Luc repère que le vélo est un condensé des dernières technologies : pour l’équivalent du budget de plusieurs mois de notre voyage, il a par exemple ajouté une chape à roulement céramique à son dérailleur, dans l’espoir de rendre son vélo marginalement encore plus performant. Afin de rompre l’ennui, Luc se met en tête de le suivre dans la côte. Au bout d’une minute, le cycliste se retourne et semble étonné de voir que le tracteur est toujours dans la roue de son bolide, alors il accélère. Mais, grâce à plusieurs mois d’exercices, et malgré les 40 kilos de différence entre les montures, Luc continue d’appuyer sur les pédales pour rester au contact. Son concurrent tente encore d’accélérer, mais faiblit rapidement. Sûrement vexé, et pour ne pas se faire rattraper à la pédale, il s’arrête sur la route pour une « pause technique » au moment où Luc le dépasse, pas peu fier de sa performance.

Tout au long de cette journée, on remarque une présence policière importante : les bords des routes sont garnis de véhicules, des militaires font la circulation, plusieurs hélicoptères tournent dans le ciel et on observe même des tireurs disposés sur les toits des grands bâtiments. C’est seulement au bout de quelques heures qu’on comprend qu’Erdoğan tient en ce moment même un meeting dans une des grandes salles de la ville, d’où la présence sécuritaire importante…

Après cette journée assez intense, on trouve un coin de forêt bien tranquille pour y poser la tente. Pour la première fois depuis notre arrivée en Turquie, on s’imagine que l’on n’entendra pas le muezzin depuis notre lieu de bivouac. Raté ! Au moment du coucher du soleil, on se rend compte que l’on est à portée de trois minarets différents, ce qui ne nous empêche pas de nous endormir rapidement. Au milieu de la nuit, on est tous les deux réveillés par des craquements à côté de la tente. On entend des pas lourds dans les branchages, à quelques mètres de nous. Les pas se rapprochent, font le tour de la tente, puis émettent des grognements facilement reconnaissables. Les sangliers (ils sont deux), tournent autour de nous pendant cinq minutes, en grognant et en raclant le sol. On les laisse finir les restes de notre dîner sans leur apporter l’addition et on se rendort quand ils repartent.

Le lendemain, on a prévu de se rapprocher de la mer. On a même repéré des sources chaudes sur la carte, où on compte s’arrêter. Avant cela, on a droit à une bien belle descente. Les courbes s’enchaînent dans une pente à 8 %. Avec le soleil et la vitesse, on lance de grands cris dans les virages, ivres de joie. En bas de la descente, on aperçoit un camion qui vend des kebabs sur la place d’un village. Certes, il est 11h, mais il en faut plus pour ne pas nous arrêter. On pose les vélos contre le mur de la mosquée, on donne les 1,50 € demandés, et on déguste notre repas au soleil. Après avoir repris la route, on a la surprise de voir que nous ne sommes pas les seuls à avoir repéré ces sources chaudes : plusieurs locaux y passent l’après midi, en ne manquant pas d’apporter une grande nappe et plusieurs bouilloires pour faire le thé sur place. L’environnement des sources est aussi un repère de voyageurs en van ou camping-cars, venant de Hongrie, Pologne, Pays-Bas ou France. On partage le goûter avec plusieurs de ces voyageurs, qui nous proposent même de recharger nos batteries dans la prise de leur camion ! Super, on commençait à manquer d’électricité. Comme souvent dans ces échanges, on se raconte nos itinéraires et on compare nos modes de vies. Un couple d’ex-franciliens qui vit maintenant dans son camping-car est assez étonné de notre quotidien, notamment que l’on campe en hiver. On les rassure sur notre équipement et il nous parle du leur : « le voyage nous a appris à être minimaliste : on est passé de plusieurs m² de dressing à une seule armoire pour nos vêtements, on se contente maintenant de l’essentiel. » On leur montre alors notre sacoche arrière droite qui contient (entre autre) tous nos vêtements pour un an. Silence, puis « ah oui… ».

La nuit est fraîche et, même si notre tente n’a pas de double paroi isolante comme les vans autour de nous, on dort bien. À Dalyan, on fait honneur aux pâtisseries turques à des prix avantageux, avant de faire notre lessive dans le lavabo des toilettes d’un bar. On continue un peu la route et on trouve un verger au soleil. On installe une cordelette entre deux arbres pour faire sécher notre linge. Au bout d’une heure, le propriétaire du verger vient à notre rencontre, part au fond de la parcelle et revient les bras remplis de fruits cueillis spécialement pour nous. On traverse ensuite Dalaman par une piste cyclable fictive qui sert davantage de place de parkings pour les locaux. Après une nuit sur une terrasse d’oliveraie, on emprunte des sentiers de VTT pendant toute la matinée. Sur une traversée de rivière, un pont effondré nous rappelle nos aventures en Grèce, mais le détour qu’il nous impose est tout à fait sympathique. Un chemin par une jolie descente à flanc de vallée nous mène à Göcek, où on déjeune au bord de la marina particulièrement luxueuse. Il nous faut alors emprunter une autoroute jusqu’à Fethiye. L’enchaînement de trois petits cols se fait sous une forte pluie, mais le soleil revient dans la dernière descente, ce qui nous permet d’arriver plutôt secs dans la ville côtière.

À notre entrée dans la ville, on aperçoit un groupe d’une dizaine de trentenaires russes en train de s’échauffer sur un terrain de volley. On n’hésite pas longtemps avant de poser nos vélos pour se joindre à eux. On est certes un peu rouillés, mais on retrouve rapidement nos habitudes pour se lancer dans un match en trois sets. À la fin du match, ils nous demandent si on est là pour nos vacances. Sans réfléchir, Luc demande « et vous ? ». « Pas vraiment », nous répondent-ils.

La nuit se rapproche rapidement et on emprunte une superbe piste cyclable qui suit toute la côte à travers la ville. On avait préalablement repéré une plage sur la carte où il était mentionné « secret beach with wooden bed for free ». Ce n’est pas vraiment sur notre trajet, mais l’intitulé nous motive à faire un détour. Après une série de côtes, on atteint la plage tant attendue. Fort malheureusement, il s’agit en réalité d’une plage privée, grillagée et gardée. Le gardien est d’ailleurs intrigué par notre présence et nous enjoint à partir rapidement. La plage suivante se révèle bien plus accueillante, et on installe la tente au prix d’un accès plus difficile. Une fois dans nos duvets, en lisant le journal, on découvre le changement de stratégie de Poutine dans la guerre, qui cherche à mobiliser davantage de troupes. On repense à ces jeunes Russes rencontrés quelques heures auparavant, le temps d’un match de volley.

On décide de ne pas s’attarder à Fethiye mais on passe tout de même dans un magasin de matériel de randonnée pour racheter des sardines pour notre tente (certaines sont tordues, voire cassées). Le vendeur n’en a pas, mais tient tout de même à nous donner des clous qu’il tord à la pince. Ces objets se révéleront tout à fait efficaces, avant que l’on ne retrouve de véritables sardines un peu plus loin sur notre route.

On poursuit alors notre trajet vers l’est à travers des paysages assez variés, et des routes très tranquilles. Parfois, la vue s’ouvre sur des paysages enneigés, qui nous attirent. On commence aussi à réfléchir à la suite de notre périple après Antalya. On pourrait continuer vers l’est, avant de prendre un bus pour rejoindre Istanbul. La traversée par le plateau central est attractive, mais le climat semble bien rude. On surveille quotidiennement la météo pour se faire une idée des températures auxquelles on pourrait être confrontés dans les reliefs et cela nous parait envisageable. Deux jours après notre passage à Fethyie, on rejoint une splendide route côtière, la D400. On fait d’abord escale à Şok pour se ravitailler et refaire un plein de papier toilettes. Manque de chance, il ne se vend que par paquets de 16 rouleaux… On tasse le contenu des sacoches et on finit par trouver un peu de place pour les rouleaux, au prix d’une savante partie de Tetris. Certains sont justes empilés sur le porte-bagage de Luc. On s’amuse à imaginer les suppositions que les gens doivent faire…

Sous un soleil radieux et dans un vent violent, on suit la ligne de côte sur une route en corniche. L’eau est turquoise au bord des plages cachées au fond des criques, et la vue sur les pointes alentours nous ravit. On peine tout de même à rejoindre Kas, en raison des bourrasques qui nous désarçonnent fréquemment. On ne s’attarde pas dans la ville, même si on a tout de même le temps d’y rencontrer des cyclistes français. À la sortie de la ville, un chien gris très court sur pattes se met à nous suivre. On s’arrête un peu plus loin dans une zone qui nous semble propice au bivouac. Une voiture de police arrive au moment où on allait monter la tente. Le camping sauvage étant dans le flou du droit en Turquie, on préfère ne pas tenter notre chance. On patiente un peu et on replie bagage pour aller s’installer dans une prairie très tranquille, un peu plus haut sur les reliefs, pendant que le petit chien nous suit toujours. Il reste à nos côtés durant le dîner, et Maryam le baptise Wagner, afin de redorer un peu le nom de ce compositeur…

Le lendemain matin, Wagner est toujours là. Il reste à nos côtés pendant le petit déjeuner et nous suit durant toute une longue ascension pour s’éloigner de la mer. En traversant un petit village, il se fait attaquer par une meute d’une dizaine de chiens errants. Les aboiements sont féroces, ça court dans tous les sens. On s’éloigne du guet-apens en imaginant tristement que Wagner a dû passer un sale quart d’heure, mais cinq minutes plus tard, on est surpris de le voir arriver à toute allure à nos côtés. Toute la journée durant, on suit une route à travers des reliefs assez prononcés, et Wagner fait de même. Dans les montées, il gambade joyeusement à nos côtés, et dans les descentes, on le distance aisément. À chaque fois, une fois qu’il est hors de portée, on s’imagine qu’on l’a définitivement perdu. Mais, à chaque fois, à la faveur de notre ralentissement dans la montée, Wagner arrive plein gaz, haletant, mais toujours fidèle. Au bout de 40 km à crapahuter dans les montagnes, on commence à s’étonner de la bravoure de ce chien, qui nous suit fidèlement alors qu’on ne l’a pas nourri ou caressé. En passant devant un cimetière, on lui ouvre un robinet pour qu’il puisse s’abreuver après son marathon du jour. En arrivant sur les hauteurs de Demrë, on s’élance dans la dernière descente, bien trop longue et rapide pour que Wagner nous suive. On lui fait nos adieux avec un pincement au cœur et on installe la tente sur la plage, à la nuit tombante.

Le jour suivant marque notre première expérience en termes de mauvaise rencontre au cours de ce voyage. Alors que l’on est en train de pique-niquer sur un banc sur la promenade côtière de Finike, un homme vient nous voir et discute avec nous. Très sympathique, il s’enquiert de notre voyage, nous complimente beaucoup et nous invite à venir boire le thé chez lui, dans son atelier de bijouterie, où il fabrique de petits bracelets en perles. On arrive chez lui, prend le thé, et on comprend rapidement qu’il veut qu’on lui achète un bijou. On lui explique que ce n’est pas notre intention et que l’on n’en a pas besoin, mais il insiste subtilement pour réussir à nous faire coupable de ne rien lui acheter alors qu’il nous a invités. On se sent un peu pris au piège et on repart un peu énervés, avec 5 € en moins et un bracelet porte-bonheur, qu’on donnera plus loin sur la route à une petite fille.

Heureusement, on renoue rapidement avec les belles rencontres désintéressées. En ce dimanche ensoleillé, toute la côte est prise d’assaut par les familles qui viennent pique-niquer dehors. Au cours de notre séjour en Turquie, on a remarqué que la culture du pique-nique en famille est très ancrée dans les habitudes. Dans les villages, même quand il fait un peu froid, on voit des groupes attablés dehors et, à notre plus grand plaisir, les tables de pique-nique publiques sont nombreuses.

Dans l’après-midi, on s’installe sur une belle plage bien aménagée. Une vingtaine de familles sont attablées ou préparent le feu pour faire chauffer le thé. On est les seuls à oser se baigner, bien que l’eau ne soit pas très froide, et on en profite pour prendre une douche après la baignade. Alors qu’on lit tranquillement au bord de l’eau, deux petites filles sont missionnées par leur maman pour nous apporter des biscuits et des fruits. On les remercie, et pendant qu’on prend notre goûter, elles reviennent pour nous apporter de nouveaux cadeaux. Un peu plus tard, une famille qui s’apprête à prendre son dîner nous invite à venir partager un délicieux poulet rôti avec eux. On se joint à eux et au moment du thé final, ils nous proposent d’aller dormir chez eux. Ce n’est pas vraiment sur notre route et on préfère donc rester sous la tente sur la plage. On est impressionnés par la simplicité et la spontanéité avec laquelle les Turcs nous offrent des tas de choses.

On continue de suivre grossièrement la côte pendant deux jours et on profite d’un jour de soleil pour faire une pause dans notre avancée. Après avoir dormi dans une forêt sur les hauteurs, on s’installe au petit matin sur une plage bordée d’hôtels 5 étoiles. Cette zone de la côte est connue pour être particulièrement prisée des riches touristes russes et kazakhes. En cette saison, les villes sont presque vides. Toutes les enseignes et les panneaux sont traduits en russe et on sent bien l’impact de ce tourisme sur les infrastructures. Cela fait maintenant deux semaines que l’on roule en Turquie, en bivouaquant chaque soir. D’habitude, on profite de nos haltes chez l’habitant pour recharger certains appareils, prendre une douche chaude et surtout, faire la lessive à la machine. Mais les conditions étant parfaites pour le séchage, on s’installe sur la terrasse d’un kiosque fermé en cette saison, et on fait une lessive dans notre bassine pliable. On tend ensuite des fils à travers la structure pour tout faire sécher. Comme on a tout lavé, on reste en maillot de bain le temps que tout sèche, et on profite pour se baigner, et se doucher. De temps à autre, passent devant nous de riches touristes russes vêtues de survêtements acidulés, accessoirisés de sacs griffés et d’immenses lunettes noires. Elles semblent intriguées par toutes nos affaires étalées sur la guérite. On rencontre également un habitant d’Antalya qui travaille à la réception d’un hôtel. Son salaire mensuel ne lui permettrait même pas d’y passer une nuit. Il nous explique qu’il se sent souvent dédaigné. De manière assez surprenante, la guerre en Ukraine ne parait pas avoir modifié les habitudes touristiques de la zone. Une fois que tout est remballé, on s’écarte un peu des hôtels pour installer la tente dans le sable. On profite du ciel dégagé pour observer les étoiles, et apprendre à reconnaître de nouvelles constellations qu’on ne pouvait pas encore voir le mois précédent.

Il ne nous reste alors plus que 60 km avant de rejoindre Antalya, ce que l’on fait le lendemain matin. Après une rapide halte dans un garage automobile pour emprunter une clé pour régler un garde-boue, on emprunte la route côtière vraiment très passante. La bande d’arrêt d’urgence est bien large, et on reste derrière un tracteur qui nous protège du vent et nous permet d’avancer plus vite. À l’approche d’Antalya, les tunnels se multiplient. À leur entrée, il y a un bouton qu’on peut presser pour faire clignoter un panneau qui indique aux automobilistes que des cyclistes se trouvent dans le tunnel. C’est assez pratique, mais ça ne marche pas tout le temps. Dans les tunnels, la voie sur laquelle on circule disparaît, et on est envoyés dans la circulation avec les bolides et les camions. On allume alors toutes nos lumières, mais l’expérience est tout de même assez intense. On entend au loin le bruit des moteurs se rapprocher. Il remplit tout le tunnel et devient assourdissant. À cause de l’environnement confiné, on a du mal à évaluer les distances et on a l’impression que le véhicule va nous dépasser à tout moment. L’expérience est assez éprouvante et on est soulagés d’atteindre Antalya en début d’après-midi. On y prend notre dernier bain de mer sous le soleil, avant d’entamer notre premier vrai changement de direction du voyage.

On vient d’atteindre le point le plus à l’est de notre voyage, et on oblique donc vers le nord. La suite du voyage s’annonce bien plus montagneuse et sûrement froide. Quand on explique aux locaux la suite de notre itinéraire, ils sont souvent assez affolés. « Aller à Isparta en hiver, mais vous êtes fous ? Il fait tellement froid là-bas que vous pouvez mourir sous la tente ! » On se dit que si les conditions sont trop difficiles, on pourra toujours prendre un bus pour rejoindre Istanbul. On ne s’attarde pas à Antalya, et on trouve un bivouac un peu plus loin. Les deux jours suivant nous permettent de monter sur le plateau à 1000 m d’altitude. Dans les montées, les voitures nous encouragent d’un petit coup de klaxon, ce qui était plus rare sur la côte. Les rares villages sont parfois espacés plus près de 50 km et on profite des stations services pour se ravitailler en eau.

D’après les prévisions météo que l’on consulte, un gros orage devrait arriver sur notre itinéraire au moment de notre passage à Isparta, mais si on va suffisamment vite, on pourrait le dépasser. On continue donc notre route vers le nord, sous un ciel menaçant, mais sec pour le moment. Au moment où on passe un col à 1200 m, un puissant vent de dos se lève et nous propulse en avant. Parfois, lors des bourrasques, on peut même s’arrêter de pédaler dans les montées et continuer à avancer. On arrive à Isparta, en début d’après-midi, quand la pluie se met à tomber. On se met en quête de gaz, car nos réserves sont au plus bas. Un jeu de piste nous mène de magasin en magasin pendant que la pluie s’intensifie. À cause de celle-ci, il ne nous est pas facile de nous repérer dans la ville : pour ne pas mouiller le téléphone, on s’arrête à l’abri pour regarder la carte : il faut alors enlever les gants, et se sécher les doigts pour trouver notre route. Après cinq échecs, et avoir sillonné la ville dans tous les sens sous les conseils contradictoires des différents commerçants rencontrés, on finit par trouver notre Graal. À ce moment, l’orage s’abat sur la ville. Tandis que l’on se ravitaille en eau à une fontaine, on est invités à venir se réfugier chez un habitant pour boire le thé. Cependant, les prévisions météo semblent annoncer que la pluie va devenir encore plus forte (comment est-ce possible ?), alors on n’a qu’une seule idée en tête : se dépêcher d’aller sous la tente. On quitte Isparta, et on monte la tente dans une forêt. Une fois à l’abri, on peut souffler. On fait de notre mieux pour sécher les affaires que l’on peut. On arbitre entre celles qui sont trop mouillées pour sécher pendant la nuit, celle que l’on peut garder sur nous le temps du dîner et celles que l’on étend sur un fil tendu en travers de la tente.

La pluie cesse au milieu de la nuit, et le fracas des gouttes sur la tente laisse sa place à des aboiements furieux, comme si une meute de chiens nous encerclait. Les aboiements durent jusqu’à ce qu’on consulte la carte : sans le savoir, on s’est installés à 50 m d’un chenil… Le lendemain matin, tout est encore trempé. On profite tout de même du vent pour sécher ce qui peut l’être sur le béton d’une station service. Pendant ce temps, on observe la suite de l’itinéraire. On a prévu de passer par un col à 1400 m, sur une route non asphaltée. De ce qu’on estime sur les montagnes autour de nous, on devrait avoir de la neige, et la météo est relativement incertaine. On commence à grimper sans neige pour le moment. Au détour d’un virage de la piste, on tombe sur un troupeau de moutons, gardés par quatre chiens. Avec leurs colliers à piques et leurs oreilles coupées (pour ne pas offrir de prise aux prédateurs), ils sont vraiment effrayants. Ils se mettent en travers de la route, et on essaye de garder notre sang froid pour traverser à pied, tout doucement, en leur parlant continuellement pour ne pas les surprendre. La tactique fonctionne, et une fois que les féroces aboiements se sont tus, on continue de grimper. À quelques kilomètres du sommet, la neige se met à tomber. Les flocons sont gros et la piste se recouvre rapidement de son manteau blanc. Tant que l’on monte, la température est supportable, mais dès que l’on bascule dans la descente, le froid devient pénétrant et on perd toute sensation au niveau des extrémités, malgré les nombreuses couches protectrices. Lorsqu’on atteint un village dans la vallée, on a à peine le temps de souffler que l’on est invités à venir se réchauffer auprès du poêle à bois de la salle commune du village. Cinq hommes y sont rassemblés, et devisent en buvant du thé. L’instituteur du village a des bases d’anglais et on lui explique d’où l’on vient. Pendant que l’on retrouve petit à petit l’usage de nos doigts, on nous sert plusieurs cafés instantanés « 3 en 1 », autrement dit des cafés au lait sucrés, qui nous apportent un réconfort bienvenu.

Un peu plus loin, on pique-nique à côté d’une salle de prière au bord de la route. Comme on a très faim, 500 g de pâtes pour deux nous semblent tout à fait adaptés. En effet, la portion était correctement calculée, et on a à peine le temps de faire la vaisselle qu’un local s’arrête pour s’assurer que l’on va bien. Une fois rassuré (et une photo de nous prise pour la montrer au village), il nous propose de venir dormir chez lui. Cela aurait été avec plaisir, mais il nous faudrait pour ça revenir en arrière sur notre route, ce que l’on ne souhaite pas particulièrement.

Une fois la chute de neige passée, les jours suivants nous donnent à voir des paysages inédits pour le moment. Les villages sont encore plus espacés qu’auparavant, et le panorama plus vaste. La vue porte souvent loin, mais il n’est pas rare qu’on ne puisse voir d’autre construction humaine que la route sur laquelle on circule. L’atmosphère enneigée assourdit tous les sons et, dans certaines montées, on n’entend que notre respiration et le cliquetis de la chaîne. Sur une route particulièrement déserte, on suit pendant plusieurs centaines de mètres des empreintes que l’on pense être celles d’un loup. Depuis qu’on a quitté la côte, l’hospitalité turque est encore plus marquée que précédemment : il nous est presque impossible de manger dehors sans être invités à prendre un thé. Plusieurs fois, alors qu’on fait les courses, l’épicier ne nous laisse pas repartir sans avoir pris un thé. Dans un village, pendant qu’on cuisine sur une table de pique-nique, on nous apporte des patates cuites au feu spécialement pour nous.

Alors qu’on traverse un village au pied d’une chaîne de montagnes que l’on compte traverser, on se fait héler par un homme attablé à la terrasse du café du village. Ce septuagénaire en costume et à la moustache immaculée s’attable avec nous et nous commande notre 4ᵉ thé de la journée. De manière assez irréelle, il nous raconte en allemand son passé de magnat de la drogue. De ce qu’il nous raconte, il organisait des transferts depuis la Colombie jusqu’en Europe, détenait une maison close à la frontière entre la Suisse et l’Autriche, et faisait des aller-retour avec la Turquie dans des voitures de luxe. Mais un jour, il s’est fait attraper. Dix ans de prison et plusieurs millions en moins plus tard, il est de retour dans son village de montagne, et mène une vie de repenti, en enchaînant les thés entre chaque partie de dominos. Il nous amène ensuite dans le restaurant du voisin qui nous prépare des toasts spécialement pour nous. Le cuisinier a vécu pendant 10 ans en France, en travaillant dans le bâtiment, mais il est désormais de retour dans son village familial pour élever ses enfants. Il est heureux que des touristes viennent jusqu’ici, puisque c’est assez inédit. Il se souvient que l’année dernière, deux touristes étaient déjà passés. Il n’était pas là, mais on le lui avait raconté. Au moment de reparti, et comme souvent, il nous recommande de faire attention lors de nos rencontres : « ici les gens sont gentils, mais il faut être méfiants quand on vous propose quelque chose ». On lui explique que l’on n’a eu que de bonnes expériences, et qu’on ne se serait pas arrêtés si on avait suivi ses conseils, mais on ne trouve pas oreille à nos propos.

Malgré la chaleur humaine omniprésente, il faut bien reconnaître qu’il ne fait pas chaud. Pendant près d’une semaine, le thermomètre ne repasse pas au-dessus de zéro, et les nuits descendent parfois jusqu’à -10 degrés. Sur le vélo, tant que l’on pédale, c’est largement supportable et les températures ne nous dérangent pas. La nuit, c’est une autre affaire. À part le midi, on cuisine systématiquement sous les absides de la tente, pour essayer de retrouver un semblant de confort. Avec le froid, le gaz peine à s’échapper de la bouteille. On est contraints de prendre la bouteille glacée entre nos mains pour la réchauffer, et ainsi expulser le précieux liquide vers le réchaud. Au bout de quelques minutes, une fois que l’on n’a plus de sang dans les mains, on se relaie, ou on essaye de glisser la bouteille dans nos duvets pour la couver un peu. Souvent, on a tellement faim que l’on n’attend pas que les plats soient complètements cuits, mais manger chaud nous apporte déjà un réconfort certain.

Pour dormir, on se couvre de toutes les couches possibles : un sous t-shirt, un t-shirt, une polaire et une doudoune, deux paires de chaussettes, un legging et un pantalon, un tour de cou, un sous-bonnet et un bonnet. Avec le drap de sac et le duvet en plume, le froid est supportable. Cependant, l’ennemi vient du sol : nos matelas sont donnés pour +8 °C, et ce n’est clairement pas suffisant. De plus, le matelas de Maryam se comporte comme celui de Luc en Grèce et finit souvent à plat. Ainsi, malgré la couverture de survie que l’on glisse avant de s’installer, on sent notre chaleur s’échapper vers le bas. Si l’on dîne tôt, il nous arrive parfois de nous réveiller au milieu de la nuit pour manger à nouveau, car lutter contre le froid nous donne faim. On a aussi plus de mal à boire, puisque même en mettant nos bidons dans la tente, on les retrouve glacés.

Le matin arrive souvent comme une délivrance. Quand on a de la chance, quelques rayons de soleils viennent réchauffer la toile de la tente. Quand on en a moins, ils font fondre la neige qui s’est accumulée pendant la nuit, et provoquent une pluie à l’intérieur. Le café est avalé d’un coup, pour ne pas lui laisser le temps de refroidir. Une fois le porridge avalé, on laisse libre cours à notre nouveau rituel favori : la sieste post-petit déjeuner. C’est en réalité un des moments les plus agréables de la journée : le ventre plein, dans un chaud relatif. Sortir du sac de couchage et enlever le pyjama est bien plus difficile, mais on arrive tout de même à se réchauffer en pédalant.

Dans les descentes, c’est une autre histoire. Maryam préfère se mettre dans la position la plus aérodynamique possible pour offrir moins de prise au vent, et arriver en bas au plus tôt pour écourter le supplice. Luc préfère descendre tranquillement et quand il arrive en bas, Maryam est déjà en train de faire des grands moulinets pour remettre du sang dans ses doigts, tout en sautant sur place.

Un jour, alors que l’on mange à Afyonkarahisar, par -7 °C et un vent glacial, on est impressionnés par les Turcs qui se déplacent en ville, sans gants et tête nue. Même si on porte cinq couches de plus qu’eux, certains prennent un air inquiet en nous voyant. Ils s’approchent, se frottent les bras pour mimer le froid et nous enjoignent de prendre garde au « soğuk » (froid), un mot que l’on aura entendu à de nombreuses reprises.

Le lendemain de notre passage à Kutahya, on se prépare à passer le point le plus haut de notre traversée de la Turquie, à 1600 m d’altitude. On se réveille dans 5 cm de poudreuse et on prend la route sur des chemins enneigés, sans savoir que la journée la plus intense de notre aventure est sur le point de commencer. La neige étant fraîche, on conserve de l’adhérence et on parvient à avancer, même s’il faut veiller aux ornières, masquées par l’uniformisation du relief. L’itinéraire que l’on a tracé nous fait contourner une centrale à charbon par l’ouest, et on se félicite que le vent souffle dans le bon sens, ce qui évite que le nuage de fumée noire vienne à notre rencontre. Cependant, la route que l’on suit est vite interdite par une barrière. On réalise que l’accès aux chemins que l’on avait choisis est bloqué par la mine de charbon attenante à la centrale, et qu’il nous faut faire un détour. Alors que l’on commence à rebrousser chemin, le gardien de la barrière vient à notre rencontre et nous indique la route, avant de nous inviter à le suivre. On entre donc dans la cabine de vidéosurveillance de la centrale, où on rencontre trois gardiens. Via traducteur interposé, on passe un superbe moment, qui dure tout le temps du dîner puisqu’ils nous préparent un festin depuis leur kitchenette.

En début d’après-midi, on prend congé, car la route est encore longue. On commence par le détour pour contourner la mine, puis on rejoint notre itinéraire prévu. Alors que l’on se dirige vers le pied du col, une voiture nous dépasse et s’arrête quelques mètres plus loin. Après les salutations d’usage, son conducteur, un homme d’une soixantaine d’années, s’enquiert de la suite de notre parcours. On lui indique la suite de l’itinéraire que l’on a prévu. Catastrophé, il nous explique que la route est bloquée, mime qu’il y a au moins 50 cm de neige, et que c’est très dangereux, le tout en imitant ce que l’on pense être des loups et des ours. On en a vu d’autres… et on roule déjà dans la neige depuis un bon moment. Il en faut plus pour nous faire changer d’avis. On reprend la route et on retrouve notre interlocuteur un peu plus loin. Il nous attend au carrefour où on oblique à gauche pour partir vers le col. Saisissant un bâton, il s’approche des panneaux en s’enfonçant dans la neige jusqu’à la cheville et nous prodigue un cours magistral sur les différentes localités. En pointant les différents villages, il nous explique où chacun d’entre eux se trouve. Après une rapide analyse sur la carte, on se rend compte qu’on n’a guère trop le choix. En plus, il y a des traces de deux voitures qui montent au col. Si des voitures ont pu passer, on passe.

On s’élance donc dans la montée. Avec les 10 cm de poudreuse, c’est plutôt amusant. On glisse de temps en temps et il faut adopter la conduite la plus douce possible, mais on ne s’en sort pas trop mal. Au bout de 10 minutes, un nouvel ingrédient se rajoute à notre avancée : la neige se met à tomber, et ne le fait pas à moitié. Rapidement, les traces disparaissent, et l’avancée devient de plus en plus pénible. On doit se mettre à pousser les vélos, car il devient impossible de pédaler. La neige se colle entre les pneus et les garde-boues, ce qui empêche les roues de tourner. Plus on monte, plus la quantité de neige augmente. Au bout de 2 heures d’effort pour effacer 5 km, on atteint le col, dans plus de 40 cm de neige. La descente n’apporte aucun changement, si ce n’est davantage de frustration, étant donné que l’on ne peut y progresser rapidement. La nuit s’approche, et on envisage de quitter la route pour s’approcher de villages à proximité. Seulement, de ce qu’on aperçoit, ils sont désertés pour l’hiver : aucune lumière n’est présente, et aucune fumée ne s’échappe des cheminées. Une fois la nuit tombée, on doit se résoudre à l’évidence, on n’atteindra pas le bas de la route : on est bien trop épuisés. On se prépare donc à poser la tente sur l’épaisse couche de neige, en espérant finir la descente le lendemain. On n’a certes plus d’eau, mais de la neige fraîche à profusion que l’on peut faire fondre dans la casserole. On choisit un endroit proche de la piste, pour ne pas se perdre le lendemain, en cas de mauvaise visibilité, et à la seconde même où on commence à déballer la tente, une déneigeuse sort de la nuit, en ouvrant à nouveau la voie : la progression redevient possible.

On se remet donc en selle, en descendant tout doucement pour ne pas glisser sur la neige tassée par la lame de l’engin. Au bout d’une quinzaine de minutes, on aperçoit au loin un berger déplaçant un troupeau. Une fois l’étonnement passé (« mais où emmène-t-il donc ses bêtes dans cette neige ? »), on décide de suivre les animaux pour qu’ils nous emmènent à un village habité. Et en effet, c’est une réussite : en arrivant à Erikli, quelques fenêtres sont illuminées. On frappe à une porte et on mime notre situation, car nos téléphones n’ont plus suffisamment de batterie pour servir de traducteurs. On nous fait rentrer, non sans nous avoir vivement passé les jambes au balai pour faire tomber la neige qui s’était accumulée. Une fois assis dans la pièce garnie de tapis où toute la famille est rassemblée autour du poêle, on branche les téléphones pour expliquer davantage ce que l’on cherche : un abri. On nous dit qu’on va pouvoir nous trouver ça, et on nous fait patienter en buvant du thé pendant que la télé diffuse des images d’Istanbul sous la neige.

Trente minutes plus tard, on nous emmène dans une salle attenante à la mosquée, où le poêle a spécialement été allumé pour nous. Un plateau nous attend avec un repas chaud. On se confond en remerciements, et près d’un mois après notre entrée en Turquie, on se prépare à passer notre première nuit au chaud. Une fois le repas terminé, deux fillettes frappent à la porte, en tenant un plateau avec deux riz au lait : la nouvelle de notre arrivée a circulé dans le village ! Le lendemain matin, les fillettes reviennent pour nous proposer le petit-déjeuner. Bien reposés, on se prépare à reprendre la route vers la vallée de Domaniç. Ironie du lieu, c’est en dormant dans la mosquée que l’on a passé notre seule nuit du voyage sans entendre l’appel à la prière, qui résonnera seulement au moment où on quitte le village. On en vient même à se demander si les habitants ne l’ont pas retardé pour attendre que l’on soit réveillés.

On recroise la déneigeuse un peu plus loin sur la piste, mais la neige a durci pendant la nuit et nos vélos se transforment régulièrement en paire de skis, sans qu’il soit très facile de garder le contrôle. Maryam chute plusieurs fois, sans se blesser. On a aussi la mauvaise surprise de découvrir que la glace a gelé nos dérailleurs, et que l’on ne peut plus pédaler. On utilise l’eau contenue dans le thermos pour dégeler les vélos, mais tout redevient glacé rapidement. Luc se souvient avoir lu un récit d’un voyageur dans l’Arctique, qui urinait souvent sur son vélo pour le dégeler. Faute de mieux, il essaye… et ça fonctionne plutôt bien !

Plus on descend, plus la route devient facile. Une fois que les saleuses sont passées, on peut finalement reprendre des vitesses plus normales. On déjeune à Domaniç et on part à l’assaut de notre dernier col, sur une route assez fréquentée et bien déneigée. La côte est raide, mais on profite de pouvoir pédaler sans glisser. Les automobilistes qui nous dépassent semblent surpris de nous voir grimper ici, et plusieurs d’entre eux s’arrêtent ou ralentissent pour nous filmer. Une fois le sommet atteint, on s’arrête pour s’équiper chaudement pour la descente, et on repart. Luc s’aperçoit immédiatement que ses freins ne fonctionnent pas, mais c’est trop tard, on a déjà pris de la vitesse. À la faveur d’un virage, il s’arrête avec les pieds pour inspecter ses freins : avec le froid, ils se sont complètement déréglés. Avec les doigts engourdis par le froid, la mécanique n’est pas aisée. Pire encore, il faut enlever les gants pour certaines opérations délicates et le contact des clés métalliques brûle la peau. Heureusement, la petite réparation ne dure pas trop, et on peut repartir, dans une atmosphère glaçante.

Cette descente signifie la fin de notre passage sur le plateau central : on retrouve des altitudes sous les 500 m, et les deux jours suivants marquent malheureusement le retour de la pluie. On ne vous apprendra rien : ça mouille. On préférait la neige qui a la délicatesse de nous laisser secs et on se sent bien mieux à -2 °C en étant secs que +3 °C mouillés. Sur certaines routes, le vent se met de la partie, et accélère le grésil qui nous fouette le visage. Ces jours après Inegöl ne sont pas ceux qui nous auront le plus marqués : les paysages sont redevenus plus classiques, on retrouve de la circulation et un temps, certes moins froid, mais vraiment pourri. Deux jours avant d’arriver à Istanbul, on se réveille, et on découvre que la terre a tremblé en Turquie. Trop loin de l’épicentre, nous n’avons rien ressenti. Quelques minutes plus tard, l’hôte iranien qui avait prévu de nous accueillir à Istanbul nous envoie un message pour nous prévenir qu’il ne sera pas disponible, car il quitte la ville avec un convoi humanitaire en direction du sud. Il s’arrange tout de même pour qu’un de ses amis puisse nous accueillir.

Pour éviter d’entrer à Istanbul à vélo, on a prévu de prendre un ferry à Yalova, pour traverser un bout de la mer de Marmara et arriver directement dans le centre de la ville. Alors qu’on roule (sous la neige), au bord d’une autoroute qui nous mène au port, un camion s’arrête à notre hauteur. Le conducteur nous invite à monter, et on n’hésite pas longtemps. On monte les vélos dans la benne et on grimpe dans la cabine, en réalisant au passage un rêve d’enfance pour Luc. Depuis là-haut, on voit comment on est perçus par les camionneurs : on doit avoir l’air bien fragiles sur nos petits vélos…

On boucle les 20 km restants en quelques dizaines de minutes et le camionneur nous explique qu’il compte aussi faire la traversée. Il nous invite à rester dans son camion, ce qui nous évite au passage de payer un billet de ferry, et on arrive au port d’en face. Ce n’était pas vraiment la destination prévue, mais à l’aide d’un petit saut en train, on rejoint le centre d’Istanbul, en terminant au passage notre périple en Asie !

Youpi tralala bimba, du texte et des images ! Tout content !

Bien joué pour le cycliste en céramique. Forte peine pour Wagner. Joie au repenti. Love le bonnet ASM. Curieux de savoir la vitesse de la pilote dans les descentes « position aérodynamique ». Vive la neige !

Il est là le petit jaloux… Ça fait envie tout plein !

La bonne suite de pédalage !

La pilote n’avait pas encore de compteur à l’époque, mais quand le dénivelé sera de retour, je ne manquerai pas de t’informer des records 😉

Brrrr… Il m’a fallu me couvrir d’une bonne couverture pour lire votre récit (c’est dire à quel point je vis vos aventures quand je les lis).

Et je ressens une immense gratitude envers toutes les personnes qui vous ont apporté du réconfort en vous offrant du thé, à manger où un abri dans cette étape pas évidente de votre périple!!!

Virginie (Maryam’s mum)

Comme pendant la lecture du “Sommet des Dieux” 😉 eh oui, on n’a jamais autant apprécié le thé !

😊

😊

ça y est, l’extrême est de votre parcours a été atteint !

Quel courage dans cette froidure ! je m’y vois bien à skis, mais pas à Bicyclette…

Votre récit est un régal, on ne se lasse pas. Que de rencontres intéressantes, Mais….dites un peu ! vous avez un (petit peu) triché dans ce camion…

Encore un Grand Bravo !!

Merci ! Chut… c’est un secret !

Que d’aventures ! De belles frayeurs, du culot, mais aussi beaucoup de chance dans des circonstances improbables…

Quelle générosité ces turcs !….

Merci pour toutes ces descriptions : on est avec vous et on imagine bien toutes vos péripéties. Merci aussi pour ces belles photos : certaines sont juste magnifiques !!

Bonne continuation les loulous !

Merci ! On est très contents que vous nous suiviez à distance, on se sent moins seuls sur la route !

Bravo d’avoir affronté des conditions aussi difficiles et d’être ensuite en capacité de nous narrer avec talent vos aventures à rebondissement.

Vous pourrez bientôt écrire une suite de “l’usage du monde” à hauteur de l’original.

Bonne route…

Merci beaucoup Denis pour ton commentaire !

Encore bravo pour ces “exploits” ! Quel courage pour affronter le froid et la neige; ça me laisse pantois moi qui aime tant le soleil et la chaleur… On attend la suite ou est-ce déjà le retour vers la France ?

Merci ! La suite est en approche… Disons que c’est déjà le retour en France… mais via un détour par le cercle polaire Arctique !

Courage.

La meteo tend a changer déjà, mais les regions reagissent de manière differentes, delais, …

Prenez soin de vous ^^